- Accueil

- Blog Interstis

- RGPD et souveraineté numérique : deux combats complémentaires pour la protection des données ?

Traitant du RGPD et de la souveraineté, cette nouvelle page rappelle un point important. Il faut aider chaque internaute à garder le contrôle sur ses données.

Le RGPD, règlement de l'UE, relatif à la protection des données, impose des droits comme le droit d'accès, la finalité des traitements ou le droit à l'effacement. À cela s’ajoute à un niveau de souveraineté, qui interroge sur le lieu de stockage, les transferts à grande échelle, ou les contrats avec une organisation internationale.

Ces deux approches se combine pour garantir un niveau élevé de sécurité, compte tenu des usages. Des outils conformes aident à limiter les risques élevés et à respecter les exigences du parlement européen et du conseil. Un choix essentiel tiers compris pour une copie, ou un partage de données de santé.

Le RGPD : le socle juridique de la protection des données en Europe

Depuis mai 2018, le RGPD ou Règlement général sur la protection des données est devenu la référence en matière de protection des données personnelles dans toute l’Union européenne. En clair, dès qu’une organisation collecte, utilise ou conserve des informations sur une personne, que ce soit un client, un agent ou même un simple visiteur de site de page sur internet. Elle doit respecter un ensemble de règles très précises. Ce règlement ne laisse pas vraiment de place à l’improvisation. Il impose un cadre juridique strict pour tout traitement de données à caractère personnel.

Le RGPD, c’est aussi en manière une série de droits très concrets pour chaque personne concernée. On peut demander à accéder à ses données, les faire corriger, s’opposer à certains traitements, limiter leur utilisation, les faire effacer ou même les récupérer pour les transférer ailleurs. Pour chaque structures cela se traduit par de vraies obligations. Pour obtenir un consentement clair et explicite, il faut mettre en place des mesures de sécurité adaptées, tenir à jour un registre des traitements et surtout réagir vite en cas de violation ou de fuite de données.

Pour beaucoup de niveaux, l’arrivée du RGPD a marqué un vrai tournant. La donnée n’est plus vue comme une simple ressource à exploiter mais comme un bien sensible, à protéger avec sérieux. Les responsables de traitement ont dû revoir leurs pratiques, former leurs équipes et parfois repenser toute leur gestion de l’information. Dans le secteur éducatif par exemple, cela a changé la façon dont on gère les comptes personnels de formation, les fichiers d’apprenants ou l’utilisation de plateformes de tutoriel vidéo. Beaucoup de questions se posent.

Mais, et c’est là que ça se complexe, le RGPD a aussi ses limites. Son champ d’application s’arrête aux frontières de l’Union européenne. Dès que les données sont stockées sur des serveurs à l’étranger ou confiées à des prestataires soumis à d’autres lois. On y retrouve le Cloud Act américain pour les services Google ou Microsoft. La situation se complique. Même si une organisation respecte à la lettre toutes les obligations du RGPD, elle peut se retrouver dépendante de systèmes ou de réglementations extérieures, ce qui fragilise la protection réelle des données.

Le RGPD pose des bases solides. Il est indispensable pour garantir la sécurité des données personnelles, la confidentialité et le respect des droits fondamentaux. Mais ce n’est pas suffisant. Pour aller plus loin, il faut adopter une vraie stratégie de souveraineté. Le fait de choisir où l’on stocke les données, privilégier des outils européens, renforcer le contrôle sur les infrastructures et s’assurer que chaque solution choisie respecte non seulement la loi, mais aussi l’intérêt et la liberté des personnes concernées. C’est ce mélange de conformité et de stratégie qui permet aujourd’hui de répondre aux nouveaux défis de la gestion des données. Mais aussi bien dans le secteur que privé et de bâtir une confiance durable.

La souveraineté numérique : un levier politique et technologique

La souveraineté, ce n’est pas juste un concept tendance qu’on entend partout. En réalité, c’est un enjeu majeur. Il est élémentaire de garder la main sur ses propres données, ses outils et ses infrastructures technologiques, que l’on soit un État, un organisme de santé ou une entreprise privée. Aujourd’hui, alors que la plupart des services sont contrôlés par de grands groupes situés hors d’Europe, la question du contrôle et de l’indépendance devient essentielle.

Protéger efficacement les données à caractère personnel ne se limite donc pas à suivre les règles du RGPD. Il faut aussi veiller à ce que les plateformes, les systèmes informatiques et les solutions de traitement de données soient hébergés, conçus et pilotés selon des principes compatibles avec les valeurs européennes. Tels que le respect des droits fondamentaux, protection de la vie privée, sécurité, transparence et intérêt général. Autrement dit, la souveraineté, c’est s’assurer que nos choix technologiques servent vraiment la liberté et la sécurité des personnes, et ne dépendent pas uniquement de décisions prises à l’étranger.

La capacité d’un État ou d’une organisation à garder le contrôle de ses données et infrastructures

La souveraineté, c’est la capacité pour un État, une administration ou une entreprise de garder la main sur ses propres données, ses outils informatiques et ses infrastructures. C’est un vrai levier stratégique pour garantir l’indépendance technologique et défendre les fins droits fondamentaux à l’ère numérique. Concrètement, cela veut dire que les ressources essentielles ne doivent pas dépendre de sociétés étrangères ou d’acteurs privés situés en dehors de l’Union européenne.

Au quotidien, cela se traduit par la possibilité pour une organisation de choisir librement où seront hébergées ses données, de contrôler précisément qui peut y accéder, de fixer les règles de traitement et de s’assurer que tout le processus respecte les standards européens notamment en matière de numéro de la vie privée. Cela implique aussi d’avoir la liberté de sélectionner ses solutions en privilégiant des solutions européennes ou open source pour garder la maîtrise de la chaîne de traitement du début à la fin.

La souveraineté, c’est aussi la capacité à déployer la fin des systèmes informatiques sécurisés, à s’appuyer sur des infrastructures locales ou européennes et à garantir la confidentialité des informations sensibles, en particulier celles qui relèvent des données personnelles. Elle est donc essentielle pour rester conforme à la réglementation, respecter les obligations légales et se protéger contre les risques de fuite, d’ingérence extérieure ou de dépendance technique.

En somme, la souveraineté n’est pas une idée lointaine ou abstraite. C’est un enjeu concret du quotidien, qui touche à la liberté, à la sécurité, à la confiance et à l’intérêt général. Elle permet d’assurer que les données sont utilisées de manière responsable et transparente dans un cadre de gouvernance solide, en accord avec les valeurs européennes.

Risques liés aux acteurs extra-européens (Cloud Act, dépendance technologique)

Lorsqu’une organisation privée ou publique choisit d’utiliser des solutions ou des systèmes informatiques hébergés en dehors de l’Union européenne. Elle s’expose à des risques souvent sous-estimés notamment en matière de protection des données personnelles. C’est particulièrement vrai avec les grands acteurs américains. Leurs services sont soumis au Cloud Act, une loi qui permet aux autorités américaines d’accéder sous certaines conditions, à toutes les données collectées par une entreprise américaine même si ces données sont stockées sur des serveurs situés en Europe.

Ce contexte crée une vraie tension avec le RGPD. D’un côté, le règlement européen impose des règles strictes pour garantir la confidentialité, la sécurité et le consentement des utilisateurs. De l’autre, le Cloud Act permet à un pays tiers d’accéder à des informations sensibles sans que la personne concernée en soit forcément informée, ni qu’elle dispose d’un recours clair. Cela remet en cause des principes fondamentaux du RGPD comme la proportionnalité, la minimisation des données et la sécurisation des traitements.

En pratique, cette dépendance à des solutions extra-européennes expose les organisations à plusieurs menaces. Il y a des risques de rupture de service, perte ou divulgation de données, exploitation commerciale non souhaitée ou encore ingérence extérieure dans la gestion des infrastructures . Cela fragilise l’indépendance des États et limite leur capacité à garantir la souveraineté de leurs systèmes d’information.

Face à ces enjeux, des autorités comme la CNIL ou l’ANSSI rappellent régulièrement l’importance de privilégier des prestataires européens, soumis uniquement au droit de l’Union européenne et capables de garantir un haut niveau de sécurité et de confidentialité. Par exemple, la certification SecNumCloud en France impose des critères stricts pour protéger les données des internautes contre tout accès non autorisé par des autorités étrangères.

Pour assurer une conformité durable, il est indispensable de mettre en place des mesures techniques solides. Pour désigner un DPO compétent, réaliser une analyse d’impact, tenir un registre des traitements, contrôler l’accès aux comptes, gérer la durée de conservation des données et garantir la transparence sur l’ensemble des processus. Choisir un prestataire hors UE sans évaluation précise des risques revient à confier une partie essentielle de son activité à un cadre juridique étranger, qui n’offre pas les mêmes garanties de protection, des libertés et de prévention des violations que le droit UE.

En quoi la souveraineté renforce la protection des données

La souveraineté s’impose aujourd’hui comme un levier stratégique incontournable pour renforcer la protection des données personnelles dans un monde toujours plus connecté. Elle garantit que chaque étape du traitement des données depuis leur collecte jusqu’à leur stockage, en passant par leur analyse leur communication et leur utilisation. Il faut être encadrée par des règles claires, proportionnées et respectueuses des libertés fondamentales. Cette maîtrise complète est essentielle vis-à-vis de la sécurité des informations et préserver la confiance des utilisateurs y compris les citoyens, clients, apprenants ou collaborateurs.

En choisissant des solutions développés et hébergés au sein de l’Union européenne, les organisations. Qu’elles soient publiques, privées ou associatives d’un cadre juridique rigoureux et protecteur. Ce cadre impose des obligations précises en matière de transparence, de recueil du consentement, de limitation de la durée de conservation, de sécurisation des données et de contrôle des accès. Le RGPD permet ainsi à chaque internautes concernée d’exercer pleinement ses droits fondamentaux, tels que le droit d’accès, de rectification, d’effacement ou encore d’opposition au traitement de ses données. Par ailleurs, cette réglementation assure une traçabilité complète des opérations effectuées sur les données, ainsi qu’une responsabilité clairement définie pour le responsable du traitement, ce qui renforce la confiance et la transparence dans les processus.

Mais la souveraineté ne se limite pas à la seule fin d'une application légal. Elle va bien au-delà en encourageant la relocalisation des données dans des centres informatiques souverains, placés sous la juridiction nationale ou européenne. Cette démarche vise à limiter les risques liés aux transferts non autorisés vers des pays tiers, aux ingérences étrangères ou à la surveillance de masse. En gardant la maîtrise technique, juridique et opérationnelle de leurs infrastructures, les organisations peuvent anticiper les menaces, déployer des mesures adaptées telles que le chiffrement des données, la sauvegarde régulière et le cloisonnement des systèmes et réagir rapidement en cas de violation ou de perte d’informations sensibles.

Cette approche globale favorise également l’émergence d’une véritable culture de la donnée responsable au sein des organisations. Elle repose sur la mise en place de bonnes pratiques partagées, l’adoption de chartes internes claires, l’élaboration de plans de continuité d’activité robustes, et une coopération étroite avec les autorités de contrôle telles que la CNIL, l’ANSSI ou les délégués à la protection des données. En intégrant pleinement les enjeux de sécurité informatique, de liberté et de confiance, cette démarche redonne tout son sens à la protection de la vie privée dans l’écosystème.

Pourquoi RGPD et souveraineté doivent avancer ensemble

Le Règlement général sur la protection des données s’impose aujourd’hui comme la pierre angulaire vis-à-vis de la protection des données personnelles dans l’UE. Il pose un cadre réglementaire précis, détaillant les obligations qui incombent aux responsables de traitement et garantissant aux personnes physiques identifiées un ensemble de droits fondamentaux. Qu'ils s'agissent des droits d’accès à leurs données, droit de rectification, droit à l’effacement, droit à la portabilité et bien d’autres encore. Ce socle juridique vise à assurer que chaque traitement de données respecte la vie privée et les libertés individuelles. Le tout, en imposant une transparence et une responsabilité accrues aux organisations, qu’il s’agisse d’entreprises, d’administrations publiques ou d’acteurs du secteur éducatif.

Cependant, dans la réalité, ce cadre réglementaire, ne suffit pas toujours à protéger pleinement les informations collectées. Une organisation peut parfaitement se conformer à toutes les exigences du RGPD. Tenir également un registre des traitements, recueillir le consentement, garantir la sécurité des systèmes, informer les personnes concernées. Mes ses données sont des risques majeurs si celles-ci sont hébergées sur des serveurs hors de l'UE. Cette situation est fréquente lorsque des prestataires extra-européens sont sollicités notamment ceux soumis à des législations étrangères telles que le Cloud Act américain. Dans ces cas de figure, la mise en œuvre concrète du RGPD peut se retrouver fragilisée. Même si toutes les obligations sont respectées sur le papier, la réalité technique expose les données à des accès non contrôlés ou à des transferts non souhaités vers des pays tiers, échappant au contrôle des autorités européennes.

C’est précisément ici que la souveraineté prend tout son sens comme levier de protection complémentaire et indispensable. En gardant la maîtrise technologique de leurs infrastructures, les organisations s’assurent que les traitements de données s’effectuent dans un environnement sécurisé, conforme aux standards UE et placé sous la surveillance directe des autorités compétentes. Cela implique que les données personnelles sont non seulement stockées mais aussi analysées et mises à disposition via des services informatiques localisés dans un État membre de l’Union européenne. Ils doivent être soumis à la législation locale et contrôlés par des autorités indépendantes telles que la CNIL de la protection des données. Cette maîtrise permet de garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations tout en limitant les risques d’ingérence étrangère ou de surveillance non autorisée.

Le RGPD et la souveraineté assurant le contrôle technique. La localisation des données constitue une stratégie particulièrement efficace pour prévenir les violations de données, éviter la perte de contenus sensibles et bloquer les transferts non autorisés vers des juridictions extérieures à l’Union européenne. Elle permet aussi de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles robustes. Comme le chiffrement systématique des données, sauvegardes régulières, contrôle strict des accès, traçabilité complète des opérations sur les fichiers et procédures de gestion des incidents adaptées à chaque contexte garantie.

Ainsi, pour toutes les activités impliquant un traitement de données que ce soit dans l’enseignement supérieur, la recherche scientifique, le secteur professionnel ou les services administratifs. Le RGPD et la souveraineté devient une condition incontournable pour sécuriser les systèmes d’information, respecter les droits et libertés fondamentaux. Préserver également la confiance des usagers. Ce modèle repose sur une coopération étroite entre les autorités publiques, les responsables de traitement, les éditeurs de solutions et les utilisateurs eux-mêmes, chacun jouant un rôle clé dans la chaîne de confiance et de sécurité.

Adopter cette vision intégrée, c’est garantir une application rigoureuse du RGPD, avec des procédures vérifiables, une responsabilité clairement identifiée et un niveau de protection aligné sur les valeurs démocratiques. Les intérêts légitimes des citoyens et les missions de service confiées aux institutions. En résumé, c’est bien la combinaison du RGPD et de la souveraineté qui permet d’atteindre une protection réelle, durable et responsable des données personnelles dans le monde numérique d’aujourd’hui.

Comment choisir des outils numériques conformes à ces deux enjeux ?

À l’heure où la protection des données personnelles et la souveraineté sont devenues des priorités majeures, le choix des outils numériques n’a jamais été aussi stratégique. Que l’on soit une entreprise, un organisme, un établissement d’enseignement ou une institution de recherche. Il est désormais indispensable d’adopter des solutions numériques qui respectent à la fois le RGPD et les ambitions européennes en matière de sécurité, de liberté numérique et d’indépendance technologique.

Pour qu’un outil réponde à ces deux exigences, il doit satisfaire à un ensemble de critères incontournables. Il ne s’agit pas seulement de conformité réglementaire. La façon dont l’outil est conçu, déployé, administré et utilisé au quotidien compte tout autant. Parmi les critères de sélection les plus déterminants, on retrouve:

-

Les données doivent être stockées dans un pays membre de l’Union européenne. Sur des infrastructures certifiées et régulièrement auditées, conformément aux recommandations de la CNIL, de l’ANSSI ou de la commission européenne.

-

Privilégier un éditeur UE ou à défaut un éditeur indépendant de toute législation extra-européenne. Cela évite que les données puissent être transférées ou rendues accessibles à des tiers non autorisés notamment sous la pression de lois étrangères comme le Cloud Act.

-

L’outil doit permettre à tout utilisateur ou responsable de traitement de récupérer facilement l’ensemble des données dans un format ouvert et exploitable sans restriction technique ou contractuelle.

-

Les contenus, en particulier les données sensibles doivent être chiffrés par défaut avec des protocoles robustes et reconnus.

-

L’éditeur doit fournir une documentation claire sur la finalité des traitements, la durée de conservation, les droits des internautes concernées, les modalités d’accès et les procédures de suppression.

-

La présence d’un Délégué à la protection des données identifié, d’un registre des traitements, de gestion des incidents et d’audits réguliers est indispensable.

Les plateformes collaboratives sont des outils particulièrement sensibles. Elles centralisent une grande quantité de données professionnelles et personnelles. Si ces plateformes ne sont pas souveraines ou sont hébergées hors UE, les données peuvent être traitées ou transférées sans que les utilisateurs en soient pleinement conscients, exposant ainsi l’organisation à des risques de violation du RGPD et à une perte de contrôle sur son système d’information.

Il est donc essentiel de garantir en évaluant minutieusement ces solutions. En regardant les exigences de sécurité, les obligations réglementaires, les bonnes pratiques du secteur et les missions de service. Cette évaluation doit s’inscrire dans une démarche de gouvernance des outils régulièrement actualisée et partagée avec l’ensemble des parties prenantes.

Heureusement, il existe aujourd’hui plusieurs alternatives qui répondent à ces exigences:

-

Interstis : Plateforme collaborative française, pensée pour les collectivités, administrations et institutions. Hébergée en France, elle permet de créer des espaces de travail sécurisés, de gérer des projets et des fichiers, tout en assurant la conformité RGPD.

-

Nextcloud : Solution open source pour la gestion de fichiers, d’agendas et de communication. Elle peut être auto-hébergée ou installée sur une infrastructure certifiée offrant ainsi un contrôle total sur les données.

-

BlueMind: Messagerie professionnelle souveraine, intégrant courriels, calendriers, carnets d’adresses et visioconférences. Elle permet aux organisations de s’affranchir des solutions américaines tout en restant dans un environnement sécurisé et interopérable.

Ces outils permettent aux organisations européennes de construire un environnement numérique fiable et durable en phase avec les exigences du RGPD. Les directives de la commission européenne et les attentes croissantes des citoyens et des internautes garantie.

Le rôle stratégique des collectivités et acteurs publics dans la protection des données

Dans un contexte où la numérisation des services publics s’accélère, les collectivités territoriales et les acteurs publics occuper une place clé dans l’adoption de politiques responsables. Leur rôle central dans la gestion des données personnelles des internautes, l’accomplissement des missions de service et la fourniture de services en ligne leur confère une responsabilité particulière en matière de protection des informations à caractère personnel.

Les données recueillies par ces organismes qu’il s’agisse de noms, de coordonnées, d’informations de santé, de données sociales ou d’éléments liés à l’identité sont fondamentaux. Ce qui concernent fréquemment des publics vulnérables ou des usagers exposés à la fracture numérique. Aujourd’hui, respecter le RGPD ne suffit plus. Non c' n'est pas une fin, il devient indispensable d’intégrer une dimension de souveraineté à chaque décision concernant le choix d’un outil ou d’un prestataire. Cela signifie qu’il faut privilégier les éditeurs UE, opter pour des solutions hébergées dans l’Union européenne et s’assurer que toute la chaîne de traitement des données reste entièrement sous contrôle.

Importance d’un choix responsable d’outils numériques

Les collectivités locales, les établissements scolaires, de santé et les organismes publics ont la responsabilité de faire des choix éclairés lorsqu’ils sélectionnent les outils qu’ils utilisent au quotidien. Il ne s’agit pas simplement d’opter pour un logiciel pratique ou populaire, mais bien d’analyser en profondeur les risques liés à la collecte, au stockage et au traitement des données personnelles. Une solution mal calibrée ou insuffisamment sécurisée peut compromettre la confidentialité des données, faciliter des violations de sécurité, ou provoquer des pertes d’informations sensibles, avec des fins de conséquences juridiques, opérationnelles et humaines considérables.

C’est pourquoi chaque décision traitant liée à l’acquisition ou au déploiement d’un service devrait faire l’objet d’un audit rigoureux, intégrant des critères précis : lieu d’hébergement des données, niveau de chiffrement appliqué, possibilités de portabilité, Les normes européennes en matière de traitement, ou encore conformité aux recommandations des autorités de contrôle telles que la CNIL, l’ANSSI ou la Commission européenne. Ce processus permet non seulement de respecter les obligations réglementaires (telles que celles prévues par le RGPD, le présent règlement ou la loi Informatique et Libertés), mais aussi de garantir un niveau de sécurité adapté aux enjeux du service public.

De plus, un choix relative responsable d’outil contribue à renforcer la confiance des usagers, à préserver l’indépendance technologique des institutions et à protéger les droits fondamentaux des personnes physiques identifiées, directement ou indirectement, à travers les systèmes d'information. Il est donc essentiel de mettre en œuvre des méthodes de sélection claires, de s’appuyer sur des exemples éprouvés comme ceux du SILL, de noter les risques potentiels et proposent d’apporter les garanties nécessaires avant toute validation finale. Une telle rigueur permet aussi de limiter les codes superflue et de promouvoir des pratiques durables en matière de transformation digitale publique.

Alignement avec les recommandations de l’ANSSI et du SILL

Pour répondre aux exigences compris croissantes en matière de protection des données et d’intégrité des systèmes. Il y a plusieurs institutions françaises ont publié des documents de référence à l’usage des acteurs publics. Parmi elles, la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l’ANSSI l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et la DINUM, Direction interministérielle. Ils jouent un rôle central dans la définition de bonnes pratiques, de méthodes éprouvées et de référentiels opérationnels. Ces ressources relative incluent notamment des guides d’analyse de risques, des fiches pratiques sur les traitements automatisés, et des recommandations de sécurité sur les outils à privilégier.

Parmi les dispositifs phares figure le SILL qui recense des logiciels libres validés pour leur conformité réglementaire, leur interopérabilité, et leur robustesse technique. Ce catalogue, régulièrement mis à jour, constitue une référence incontournable pour les DSI du secteur public souhaitant effectuer des choix en toute confiance. Il permet d’éviter les logiciels, de limiter le recours à des éditeurs soumis à des réglementations extraterritoriales et de garantir un usage plus éthique et durable des technologies.

Ainsi, le recours au SILL et aux recommandations de l’ANSSI contribue directement à la sécurisation des données collectées, à la réduction des risques de perte de données et à la conformité des opérations de traitement dans le présent règlement européen et de la loi informatique et libertés. Ces ressources publiques être systématiquement consultées et intégrées dans les d’achat, de contractualisation et de mise en œuvre. Lorsqu’il s’agit de services critiques tels que la messagerie, la gestion documentaire ou les plateformes collaboratives. C’est une démarche proactive pour aligner les décisions publiques avec l’intérêt général, protéger la santé des institutions et garantir des droits fondamentaux des citoyens.

Pourquoi les plateformes souveraines sont particulièrement pertinentes

Dans le paysage actuel, les plateformes souveraines occupent une place stratégique en offrant aux collectivités locales, aux établissements publics, de santé et aux institutions nationales un levier concret pour renforcer leur autonomie, structurer leurs choix et affirmer leur ligne d’action. En permettant un pilotage compris plus clair de leurs relations contractuelles, de leurs cycles d’exploitation et de leurs pratiques. Ces plateformes constituent une réponse cohérente à des enjeux de plus en plus complexes, qu’ils soient économiques, organisationnels relative liés à la maîtrise des activités au quotidien.

Ce type de solution permet notamment d’échapper aux logiques de dépendance imposées par certains prestataires tiers, dont les pratiques peuvent s’avérer incompatibles avec les objectifs définis par les autorités nationales. En privilégiant des plateformes souveraines, les décideurs publics peuvent déterminer en toute autonomie les modalités d’utilisation, le type de traitement à privilégier, le nombre de titulaires ou d’agents impliqués ou encore les niveaux de sécurité à appliquer pour chaque action. Cette capacité à personnaliser les conditions d’usage, à clarifier les responsabilités contractuelles et à adapter chaque opération à un juridique clair constitue un atout majeur dans la construction d’une politique responsable.

Ces plateformes s’appuient par ailleurs sur des référentiels relative déjà publiés, tels que les guides de l’ANSSI, les recommandations du ministère de la Transformation et de la Fonction publiques, ou les notices techniques proposées par la DINUM. Elles facilitent la définition d’une ligne claire pour chaque projet, l’intégration d’une clause spécifique dans chaque contrat, et la mise en place de dispositions concrètes pour le partage de contenu, la récupération d’éléments critiques ou la garantie d’un fonctionnement continu. Il s’agit d’une précaution structurelle visant à éviter les erreurs de déploiement, les failles de fonctionnement ou les incohérences réglementaires.

Enfin, en étant soutenues par des acteur de référence comme la Caisse des Dépôts ou les programmes labellisés dans le cadre de politiques nationales, ces plateformes deviennent des piliers de la modernisation. Elles permettent d’offrir aux agents des outils de confiance, aux décideurs une base fiable pour agir, et aux usagers des services accessibles, lisibles et construits dans l’intérêt général. À ce titre, elles sont désormais faire partie des éléments prioritaires dans toute feuille de route publique visant à structurer durablement l’activité des organismes.

Conclusion

Dans un contexte où les mutations technologiques s’accélèrent et où les dépendances se multiplient, les décideurs ont une responsabilité croissante dans le choix des solutions qu’ils intègrent au sein de leurs structures. Il ne s’agit plus simplement de garantir un fonctionnement opérationnel ou de répondre à des contraintes administratives ponctuelles. Les outils sélectionnés façonnent durablement la manière dont les services sont proposés, les contacts établis avec les usagers, les activités conduites dans les locaux et les interactions entre niveaux de l’administration.

Dans cette optique, il est impératif de considérer la double exigence qui s’impose aux acteurs publics. Le fait de se conformer aux référentiels juridiques relatifs à la protection, tout en affirmant une capacité opérationnelle autonome dans le choix et la gouvernance des outils utilisés. Cette articulation entre cadre réglementaire et indépendance fonctionnelle constitue la clé d’une gouvernance responsable. Les textes adoptés par le Parlement, les lignes directrices du Conseil européen, ou encore les dispositions inscrites dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne établissent un socle législatif clair. Encore faut-il que ce socle soit prolongé par une mise en œuvre concrète à travers des choix alignés avec les intérêts fondamentaux des citoyens et des collectivités.

À ce titre, les guides publiés par les autorités compétentes. Y compris ceux du ministère de la Transformation et de la Fonction publiques, les pages récapitulatives des autorités de contrôle, ou les conseils partagés par des DPO expérimentés devenir des outils de référence pour tous les titulaires de projets. Ces documents proposent des critères spécifiques, adaptés à chaque type d’outil, de contrat ou de dispositif. Il convient d’analyser selon les risques encourus, le niveau de garantie souhaité, ou encore la finalité précise poursuivie. Il s’agit, par exemple, d’éviter l’intégration de services tiers à risque, notamment ceux qui imposent la création d’un compte Google ou dont les modalités de récupération des éléments ne sont pas clairement définies dans le code contractuel.

Les décideurs doivent prendre en compte les recommandations émises lors des dernières publications d’avril notamment en matière de traitement automatisé, de gestion des tiers, et de disposition contractuelle. Le recours aux plateformes souveraines, soutenues par des entités telles que la Caisse des Dépôts, permet par exemple de structurer une ligne stratégique respectueuse de l’intérêt, fondée sur des critères élémentaires mais essentiels. L'absence de dépendance extérieure, transparence des processus internes, maîtrise locale de l’infrastructure. Cette approche suppose une finalité de noter les risques courants, les expériences réussies entre ministères, et de proposer des solutions cohérentes dans chaque page de déploiement d’outils publics.

Au-delà des considérations techniques, il est également nécessaire de faire preuve de pédagogie et de responsabilité. Chaque acteur public, du DPO en locaux au conseiller ministériel, du gouvernement à la structure territoriale, devrait être en mesure d’expliquer les motivations stratégiques derrière ses choix en tenant compte des besoins exprimés, du minimum de garanties exigibles et du contexte dans lequel les solutions seront déployées. Cela suppose une montée en compétence continue, des formations ciblées et une coopération renforcée entre services déconcentrés et administrations centrales.

En définitive, construire une autonomie durable ne doit plus être perçu comme une option politique, mais comme une exigence fonctionnelle à la fois économique, stratégique et civique. Elle permet de concilier efficacité opérationnelle, soutien aux acteurs nationaux, et intégrité des missions confiées aux services publics. C’est en adoptant cette posture responsable que des méthodes claires, de choix alignés et de précautions anticipées. Les institutions pourront garantir un avenir stable, fiable et fidèle à l’intérêt public.

Webinaire

Découvrir la plateforme Interstis

E-book

Tout savoir sur le télétravail et la gestion de projet

Communiqué de presse

Interstis, socle technologique de la suite collaborative, Hexagone

Découvrez la démonstration personnalisée

Toute l'actualité chaque mois avec notre newsletter !

Derniers articles

Quel sujet vous intéresse ?

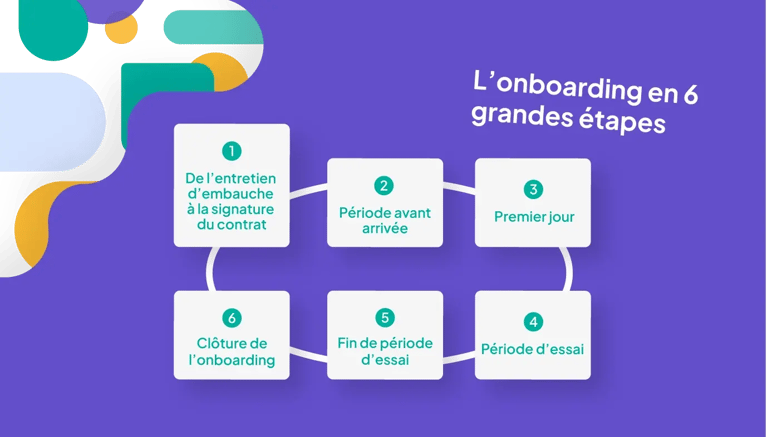

Réussir l'onboarding des nouveaux collaborateurs : l’expérience d’Interstis