- Accueil

- Blog Interstis

- Comment auditer ses outils numériques pour vérifier leur conformité souveraine ?

Difficile aujourd’hui d’imaginer une journée de travail sans outils numériques. Organiser une réunion, partager une ressource, suivre un projet ou créer une carte interactive : tout passe par des solutions digitales, dans l’enseignement, en entreprise ou au sein du secteur public. Cette transformation numérique digitale s’est accélérée avec la crise du Covid-19. En quelques semaines, le télétravail, les cours en ligne et à distance, les formations hybrides, les programmes pédagogiques ou les tutoriels se sont imposés. Résultat ? Des outils ont été déployés dans l’urgence, sans évaluer leur impact sur la productivité, la pédagogie ou la gestion des données.

Aujourd’hui, tous les collaborateurs utilisent ces outils quotidiennement sans toujours connaître leur origine, leur modèle ou les risques liés à la confidentialité. Mais où vont les données ? Sont-elles hébergées dans un système informatique conforme ? Quels sont les avantages d’un outil respectueux de la souveraineté numérique ? Dans cet article, on vous guide étape par étape pour évaluer, comparer et choisir les bons outils, que ce soit pour un usage professionnel, éducatif ou dans le cadre d’un projet open learning.

Pourquoi auditer ses outils numériques ?

Aujourd’hui, on s'appuie sur des outils numériques pour pratiquement tout. Que ce soit gérer son emploi du temps, organiser un cours à distance, partager une ressource pédagogique ou bien travailler depuis différents appareils. Dans une entreprise, un établissement scolaire ou une collectivité, ces dispositifs digitaux sont devenus un pilier au quotidien. L’audit numérique permet de savoir quels outils sont réellement utilisés dans chaque activité.

Les risques liés aux outils non conformes

Ce n’est pas parce qu’un logiciel est populaire ou qu’un service est gratuit qu’il est sans risque. En réalité, c’est souvent l’inverse. De nombreuses plateformes, y compris dans l’enseignement supérieur, ne garantissent pas une maîtrise complète des données. Le vrai problème n’est pas un bug ou une interface compliquée, mais bien la manière dont ces outils exploitent les informations que nous y stockons, quel que soit l’appareil utilisé.

Certaines plateformes hébergent les données sur des serveurs hors d’Europe, notamment aux États-Unis. Dans ce cas, elles peuvent être soumises au Cloud Act, une loi américaine qui autorise les autorités à accéder à certaines données, même si elles sont hébergées ailleurs. Ce n’est pas illégal, mais cela soulève de vraies questions dès lors qu’il s’agit d’informations sensibles et de communication liée à l’activité quotidienne d’une organisation..

Les exigences croissantes en matière de souveraineté numérique

Depuis quelques années, on entend de plus en plus parler de souveraineté numérique. Concrètement ça veut dire reprendre la main sur les données, les héberger localement, et ne pas dépendre uniquement de grandes plateformes étrangères.

Ce sujet devient particulièrement important pour les collectivités territoriales et le secteur public qui gèrent souvent des données sensibles ou stratégiques liées à leur activité. Elles sont de plus en plus nombreuses à se tourner vers des outils européens ou open source souvent mieux adaptés aux enjeux de confidentialité et surtout plus transparents sur leur fonctionnement. C’est aussi un moyen de soutenir un écosystème numérique local, plus éthique, plus durable et souvent plus respectueux des utilisateurs.

Le cadre juridique

Aujourd’hui, on ne peut plus se contenter d’un outil qui fonctionne. Il doit aussi respecter un cadre juridique strict, notamment le RGPD (Règlement général sur la protection des données). Cela concerne la manière dont les données sont collectées, stockées et utilisées.

Et ce n’est pas tout, d’autres textes viennent renforcer ces exigences notamment pour les organisations publiques ou les secteurs sensibles. C’est le cas de la directive NIS 2 ou des lois sur la cybersécurité qui imposent une meilleure gestion des risques numériques et des obligations de protection renforcées.

L’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) publie d’ailleurs régulièrement des recommandations pour aider les structures à choisir des solutions fiables et conformes. Suivre ces conseils, c’est un bon moyen d’éviter les mauvaises surprises.

Quels sont les outils numériques concernés ?

Quand on parle de transformation numérique dans une organisation, il ne s’agit pas seulement d’avoir les bons outils mais surtout de s’assurer qu’ils respectent certaines règles. Tels que la sécurité, la souveraineté, être conforme au RGPD ou bien encore être hébergée en Europe. Parce qu’aujourd’hui, ce n’est plus juste un enjeu technique, c’est aussi un sujet stratégique, politique et même écologique. Voici un aperçu des principales familles d’applications collaboratives à auditer pour renforcer votre souveraineté numérique et simplifier vos processus au quotidien, tout en gardant une dimension plus humaine dans l’usage du digital et de l’apprentissage en ligne..

Suites bureautiques collaboratives

Entre le traitement de texte, les tableurs, les présentations ou le stockage cloud, ce type d’outils est utilisé au quotidien par les enseignants, les étudiants et toutes les équipes qui collaborent en ligne. Que ce soit sur ordinateur, tablette ou smartphone, des solutions comme Hexagone, 100 % française ou OnlyOffice lorsqu’il est déployé sur un cloud souverain, permettent de produire et partager des documents sans passer par les géants américains comme Microsoft Office. Ces éléments représentent un avantage stratégique pour toute organisation publique ou privée soucieuse de maîtriser ses outils numériques tout en préservant une approche humaine du travail collaboratif et adaptée aux besoins d’apprentissage collaboratif.

Outils de visioconférence

Dans un contexte de travail hybride ou de formation à distance, les outils de visioconférence sont devenus incontournables. Des solutions comme Tixeo ou Jitsi hébergé en France offrent une alternative souveraine aux acteurs dominants du marché. Pour garantir une utilisation responsable, l’audit doit porter sur le chiffrement des flux, les méthodes d’authentification, la localisation des serveurs ainsi que les paramètres de confidentialité. Ces vérifications sont cruciales pour assurer la sécurité des échanges, en particulier dans les secteurs sensibles.

Messageries instantanées

Les applications comme Slack ou Olvid sont devenues incontournables pour fluidifier la communication interne et améliorer la collaboration entre les collaborateurs. Un avantage pour un usage optimal, l’audit doit vérifier la traçabilité des échanges, la gestion des accès et la capacité d’interopérabilité avec d’autres outils numériques. Une plateforme de messagerie efficace renforce la productivité et facilite la gestion des tâches au quotidien.

Solutions de stockage et partage de fichiers

Dropbox, Google Drive ou encore Nextcloud permettent de centraliser des ressources numériques souvent sensibles ou critiques. L’évaluation doit porter sur le chiffrement, le contrôle des droits d’accès et la facilité d’export des fichiers. Un bon outil en ligne de stockage participe à un usage fluide et sécurisé des contenus numériques dans un cadre scolaire, professionnel ou administratif.

Logiciels de gestion de projet

Pour suivre l’avancée d’un projet éducatif, professionnel ou même personnel, des outils comme Trello, Notion ou Interstis offrent un avantage, pour une expérience collaborative enrichissante. Ils permettent de structurer le travail, répartir les rôles et automatiser certaines tâches pour gagner en efficacité. Un audit rigoureux évaluera notamment leur hébergement, leur conformité RGPD et leur capacité à s’adapter aux demandes spécifiques des équipes.

Les 6 critères à évaluer lors d’un audit de vos outils numériques

Avant d’intégrer une nouvelle technologie à votre quotidien ou à votre programme de cours. Il est essentiel de prendre un peu de recul pour évaluer certains points clés intéractifs. Peux importe dans quel domaines vous exercez, ces critères vous aideront à faire les bons choix pour un usage plus sécurisé, plus efficace et aligné avec les enjeux de la transformation numérique.

Lieu d’hébergement des données

C’est souvent un détail qu’on oublie et pourtant il est fondamental. Où sont hébergées vos données ? En France, en Europe ou en dehors de l’UE ? Ce critère influe directement sur la confidentialité, la protection juridique, l’accessibilité et la souveraineté numérique. Dans un contexte de formation à distance, de classe virtuelle ou de gestion de ressources pédagogiques, choisir un outil hébergé localement permet de mieux maîtriser les flux de données et de répondre aux exigences fixées par l’État ou les collectivités. Un point de vigilance essentiel notamment dans les contextes liés à l’éducation nationale, au secteur public ou à la cybersécurité, au cœur même de la stratégie digitale des organisations.

Nationalité de l’éditeur du logiciel

Un logiciel conçu et maintenu en Europe bénéficie d’un cadre juridique beaucoup plus strict en phase avec les valeurs de l’UE. Cela garantit une meilleure transparence dans le traitement des données et limite les risques de dépendance à des interfaces étrangères. C’est aussi un format d'un acte engagé. Soutenir des acteurs européens, c’est contribuer à un modèle de développement durable, favoriser des solutions éducatives plus éthiques et renforcer un écosystème plus respectueux des utilisateurs. En choisissant un outil français ou européen, vous contribuez à la création de valeur locale, à la formation des talents et à l’innovation technologique.

Conformité au RGPD

Le RGPD est aujourd’hui un avantage et un pilier de toute stratégie numérique responsable. Un outil qui ne respecte pas ce règlement peut exposer une organisation à des risques juridiques mais aussi à une perte de confiance des utilisateurs.

Une solution conforme offre une gestion claire des consentements, un accès simplifié aux politiques de confidentialité et des mécanismes de suivi du traitement des informations personnelles. C’est un vrai avantage pédagogique. Cela permet d’éduquer les apprenants aux bons réflexes numériques. Pour les établissements, c’est un moyen concret de renforcer leur posture de responsabilité dans le numérique.

Interopérabilité et portabilité des données

Pouvoir changer d’outil sans perdre ses données, les exporter en toute liberté ou connecter différents services ensemble. C’est ce qu’on attend aujourd’hui d’une solution numérique bien pensée. L’interopérabilité est essentielle dans des environnements numériques éducatifs où l’on jongle avec plusieurs outils en ligne. Quant à la portabilité, elle donne aux utilisateurs le pouvoir de migrer vers d’autres solutions sans contrainte technique, ce qui est fondamental pour préserver leur liberté numérique. Dans un projet éducatif comme dans un contexte professionnel cela permet aussi de gagner en efficacité, d’éviter les blocages et de garder la maîtrise sur ses propres contenus.

Sécurité et chiffrement

Un outil performant ne se limite pas à son design ou à ses fonctionnalités. Il doit protéger activement ses utilisateurs. Cela passe par un chiffrement fort des données, la mise en place de sauvegardes automatiques et une gestion proactive des failles et des vulnérabilités. C’est un aspect souvent négligé mais capital. Que ce soit pour une plateforme de formation ouverte, un site éducatif ou un outil de gestion de projet, la sécurité conditionne toute l’expérience numérique. C’est aussi un élément de pédagogie numérique. Montrer que la sécurité informatique est une compétence à part entière à former et à valoriser dans tous les métiers du numérique.

Contrôle des accès et des droits d’utilisation

Enfin, un bon outil numérique permet de gérer finement les accès. Mais qui peut consulter un fichier ? Le modifier ? Le partager ? Et pendant combien de temps ? Définir les rôles de chacun, que ce soit dans une classe, une collectivité ou une équipe projet permet d’éviter les erreurs exploitant, de fluidifier les flux de travail et d’automatiser certaines tâches est un avantage.

Une gestion efficace des droits, c’est aussi un geste pédagogique. Cela renforce le dispositif la clarté des responsabilités, aide à structurer les contenus et sécurise l’environnement numérique pour les formateurs comme pour les apprenants.

Comment une organisation peut évaluer un outil comme Interstis

Lorsqu’on cherche à mettre en œuvre un outil numérique collaboratif dans une organisation quotidienne. Qu’elle soit publique ou issue du secteur associatif. Il est essentiel de vérifier que la solution choisie coche toutes les cases. La sécurité des données, accessibilité, respect des normes mais aussi simplicité d’usage pour les utilisateurs. À ce titre, Interstis offre des réponses concrètes, conçues pour répondre aux besoins du terrain avec un fort ancrage dans le contexte français et européen.

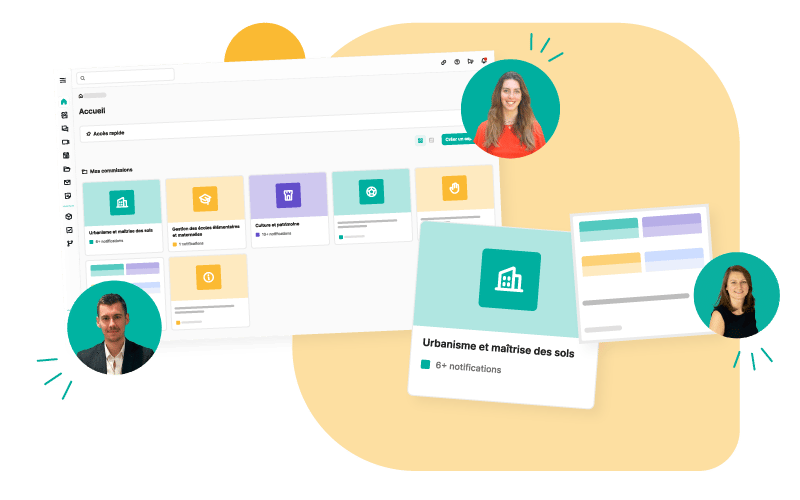

Interstis est une plateforme collaborative souveraine, développée et hébergée en France, pensée dès le départ pour simplifier le travail en ligne, tout en respectant les standards d’un usage dans un cadre pédagogique, administratif ou professionnel. Elle répond aux exigences du RGPD, s’inscrit dans une logique de souveraineté numérique et limite les dépendances vis-à-vis d’acteurs étrangers. Cela permet aux collaborateurs ou agents publics d’utiliser la solution dans un environnement conforme, sécurisé et maîtrisé. Pour en savoir plus, un site dédié présente ses fonctionnalités et ses engagements et propose même un tutoriel pour faciliter la prise en main, tout en détaillant le rôle de l’exploitant du service.

Interstis se distingue aussi par sa prise en main intuitive. Que vous soyez sur ordinateur, tablette ou smartphone, la plateforme est conçue pour s’adapter à tous les profils. Du formateur à l’apprenant, du chef de projet au chargé de mission, en passant par le personnel RH, les élus ou les secrétaires de direction. Elle permet de créer des espaces de travail personnalisés, de gérer des documents, de partager des requêtes, d’organiser des réunions à distance ou encore de suivre l’avancée d’un projet collectif ou même scolaire. Son ergonomie simple et ses fonctionnalités bien pensées favorisent la collaboration en temps réel, la fluidité des échanges et la productivité quotidienne. De nombreuses structures publiques l'ont déjà adoptée, séduites par son modèle souverain, sa transparence et son efficacité sur le terrain.

Mettre en place un audit interne ou externe : mode d’emploi

Lancer un audit numérique, c’est un peu comme faire le bilan de santé de vos outils digitaux. Que ce soit dans une école, une administration, ou une organisation plus large, cette étape permet d’analyser et d'utiliser de façon claire l’utilisation de vos interfaces permet d’identifier les risques éventuels et d’optimiser les technologiques en place. Voici les étapes à suivre pour une mise en œuvre efficace.

Qui impliquer ? DSI, RSSI, DPO

Un bon audit se construit en équipe en mobilisant les bons profils. En premier lieu, la DSI (Direction des systèmes d'information) qui connaît en profondeur les dispositifs informatiques existants. Ensuite, le RSSI (Responsable de la sécurité des systèmes d'information) garant de la sécurité numérique. Et bien sûr, le DPO (délégué à la protection des données) dont le regard est essentiel sur tout ce qui touche à la conformité RGPD. Cette coordination permet d’avoir une vision complète, en croisant les enjeux pédagogiques, techniques, juridiques et organisationnels.

Outils de diagnostic (tableaux d’analyse, checklist)

Pour structurer l’audit rien ne vaut des formats accessibles comme des checklists, des tableaux d’analyse ou encore des grilles de critères téléchargeables sur un site dédié. Ces outils permettent de visualiser rapidement les points forts, les fragilités et les pistes d’amélioration. Dans un cadre éducatif ou professionnel, ces supports peuvent aussi servir de base à des exercices de cours, des tutoriels ou des actions de sensibilisation auprès des équipes. L’objectif est de rendre ce travail lisible, actionnable et adapté à tous les niveaux de compétence numérique.

Fréquence de l’audit et actions correctives à envisager

Un audit ne doit pas être un événement isolé. Pour être réellement utile, il doit s’inscrire dans un planning défini avec une périodicité claire annuelle, semestrielle ou en fonction des grandes évolutions des outils utilisés. Chaque audit doit déboucher sur des actions concrètes. La mise à jour des paramètres, amélioration de l’accessibilité, sécurisation des flux, accompagnement des apprenants et des enseignants via des modules pédagogiques ou des formats de learning interactifs. En somme, un audit bien mené permet de faciliter la vie digitale de toute une structure, en garantissant un usage plus sûr plus fluide et plus durable des outils en ligne.

Conclusion

Faire le point sur ses outils numériques, ce n’est plus un luxe, c’est une nécessité stratégique. Pour les acteurs du secteur public, les établissements de santé, les PME ou encore les structures éducatives, l’audit digital devient un levier concret pour reprendre le contrôle de ses ressources électroniques, renforcer la sécurité des données et s’inscrire dans une démarche de souveraineté numérique.

En analysant régulièrement les usages, les dispositifs en place et les technologies exploitées au quotidien, chaque organisation peut identifier les bonnes pratiques, repérer les failles éventuelles et faire évoluer son écosystème digital de manière éclairée. C’est aussi une belle occasion de redonner du sens à l’apprentissage numérique, de sensibiliser les équipes enseignants, apprenants, agents ou collaborateurs et de renforcer l’impact des outils pédagogiques, collaboratifs ou bureautiques utilisés au sein des structures.

En somme, un audit bien mené, c’est un outil d’évaluation, d'apprentissage et d’amélioration continue, accessible à toutes les tailles d’organisation. Il permet d’accomplir des transitions durables, de mieux protéger les données personnelles, et d’exploiter pleinement le potentiel des solutions digitales déjà disponibles qu’elles soient utilisées en classe, à distance dans un contexte administratif ou via des formats hybrides.

Alors, pourquoi remettre ça à plus tard ? Mieux vaut prendre le temps dès maintenant de faire le point sur les outils numériques que vous utilisez au quotidien. Cela permet non seulement de mieux comprendre comment ils fonctionnent, mais aussi de vérifier s’ils répondent vraiment à vos besoins, s’ils protègent correctement vos données et s’ils sont adaptés à vos usages.

Webinaire

Découvrir la plateforme Interstis

E-book

Tout savoir sur le télétravail et la gestion de projet

Communiqué de presse

Interstis, socle technologique de la suite collaborative, Hexagone

Découvrez la démonstration personnalisée

Toute l'actualité chaque mois avec notre newsletter !

Derniers articles

Quel sujet vous intéresse ?

Pourquoi la bienveillance n'est pas une valeur mais une pratique quotidienne